首頁

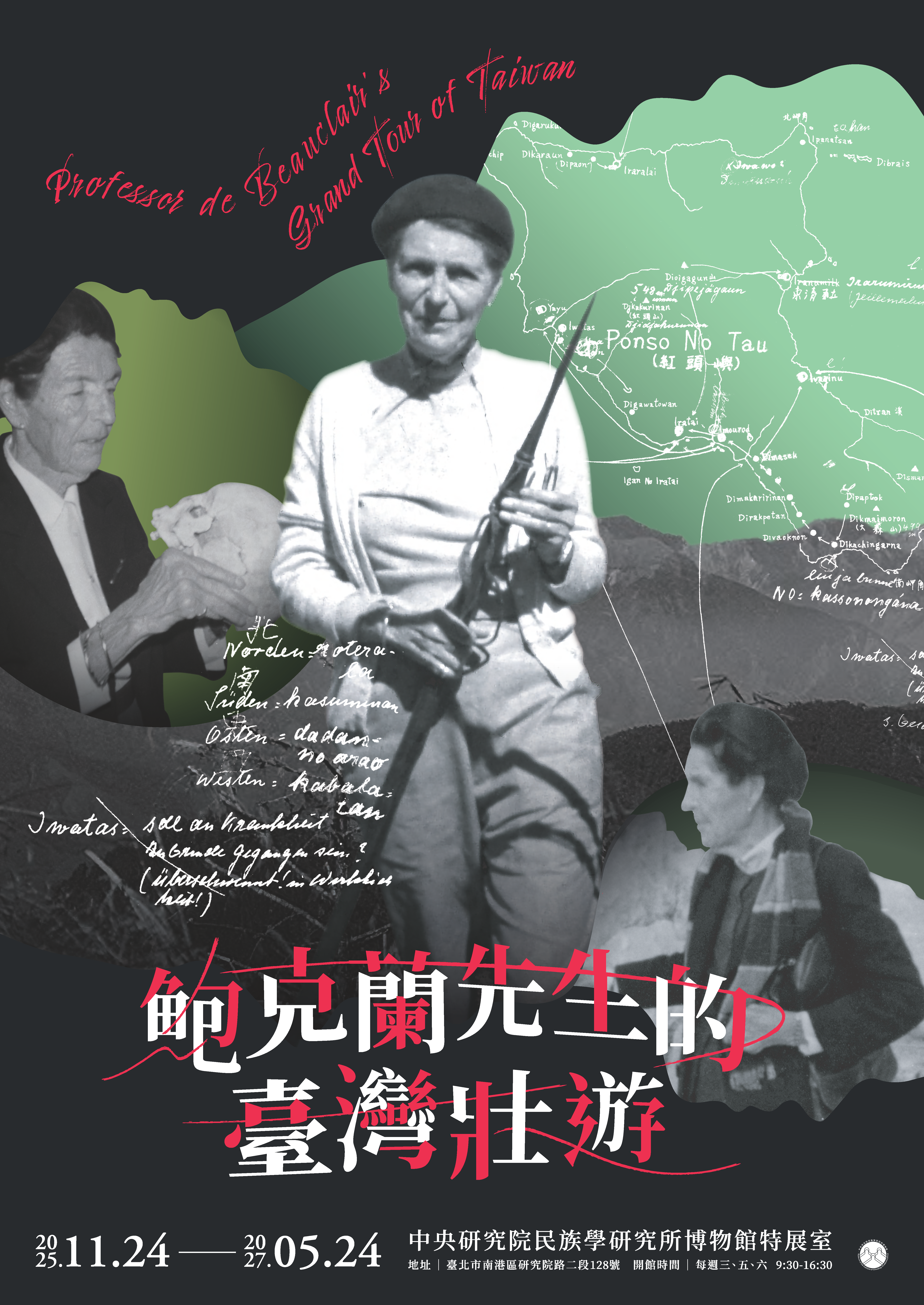

中研院民族所博物館11/24起推出「鮑克蘭先生的臺灣壯遊」特展

2025-11-20

你能想像在資訊和交通不發達的50年代,一位外籍女性人類學者,如何靠著她對文化的熱情與執著,帶著相機與筆記本,走遍臺灣各地嗎?

中央研究院民族學研究所博物館以民族所第一位外籍女性研究員鮑克蘭為主題,將於114年11月24日推出「鮑克蘭先生的臺灣壯遊」特展。鮑克蘭女士生於德國,研究足跡遍及臺灣、中國、菲律賓巴丹群島以及太平洋地區,記錄當時少為人熟知的文化與族群。本次特展由民族所林文玲研究員策展,邀請大家一同揭開鮑克蘭女士隱而未顯、卻極具影響力的多重角色。

鮑克蘭女士1954年因戰亂輾轉來到臺灣,先加入國立故宮博物院,隨後投身於民族所,呼應創所所長凌純聲先生「搶救民族誌」的理念,前往臺灣各地原住民部落展開多次田野調查。她的田野紀錄與蒐藏被視為早期民族學研究的重要基礎。而其延伸至太平洋島嶼的研究視野,也為學術界開啟理解當地文化的新視角。本次特展透過鮑克蘭女士蒐藏的文物、照片、田野筆記、公文檔案與個人書信,試圖追尋鮑克蘭女士的研究關懷,以及其在民族所扮演的「前哨者」與「中介者」的角色。

「鮑克蘭先生的臺灣壯遊」特展共有五大展區,「鮑克蘭女士的田野行跡」透過照片及地圖呈現鮑克蘭如何透過移動留下跨越地域的研究行跡。「物件含藏的知識軌跡」則以她蒐藏不同地區的文物呈現她帶有跨文化傳播的理論關懷與比較研究的視野。「田野場域的跨文化遭遇」展現她獨到的攝影眼光,讓攝影並不僅是紀錄事實的工具,而可以凸顯特定的社會現象與人際關係。「發出幽微聲響的檔案書信」藉由公文檔案與書信往來,呈現她在研究過程中的思考與行動,也反映她在民族所學術網絡與制度建構中的關鍵作用。「陽光充足的南臺灣」則揭示鮑克蘭女士退休後仍持續臺南地區平埔族群研究,詳實記錄信仰與文化習俗,展現她對臺灣土地持續而細緻的關注。

本次特展除了以多模態(multimodal)的策展方法呈現鮑克蘭女士田野調查中的文字、影像、文物及檔案與書信等素材外,更運用AI 動態化技術、3D全像投影以及語音合成技術,使靜態照片與物件「活起來」,讓鮑克蘭女士透過當代技術發聲(Voicing)!

「鮑克蘭先生的臺灣壯遊」特展將於11月24日上午10時舉辦開幕活動,當天特別邀請神秘嘉賓參與開幕式。民族所博物館誠摯地邀請各界朋友一起認識這位用一生展現其對文化探索熱情的人類學家與民族誌學者。

「鮑克蘭先生的臺灣壯遊」特展開幕活動

時間:2025年11月24日(一)10:00-11:30

地點:中央研究院民族學研究所一樓大廳

10:00 開幕致詞

10:10 策展人說明策展理念

10:20 文物捐贈感謝儀式

10:30 特邀嘉賓座談

11:00 策展人導覽

展覽訊息

策展人:林文玲(中央研究院民族學研究所研究員)

展覽期間:2025/11/24-2027/05/24

開館時間:每週三、五、六9:30-16:30

導覽預約及參觀聯絡:陳小姐,02-2652-3382,mioepj@gate.sinica.edu.tw

展覽地點:中央研究院民族學研究所博物館(台北市南港區研究院路二段128號)

中央研究院民族學研究所博物館以民族所第一位外籍女性研究員鮑克蘭為主題,將於114年11月24日推出「鮑克蘭先生的臺灣壯遊」特展。鮑克蘭女士生於德國,研究足跡遍及臺灣、中國、菲律賓巴丹群島以及太平洋地區,記錄當時少為人熟知的文化與族群。本次特展由民族所林文玲研究員策展,邀請大家一同揭開鮑克蘭女士隱而未顯、卻極具影響力的多重角色。

鮑克蘭女士1954年因戰亂輾轉來到臺灣,先加入國立故宮博物院,隨後投身於民族所,呼應創所所長凌純聲先生「搶救民族誌」的理念,前往臺灣各地原住民部落展開多次田野調查。她的田野紀錄與蒐藏被視為早期民族學研究的重要基礎。而其延伸至太平洋島嶼的研究視野,也為學術界開啟理解當地文化的新視角。本次特展透過鮑克蘭女士蒐藏的文物、照片、田野筆記、公文檔案與個人書信,試圖追尋鮑克蘭女士的研究關懷,以及其在民族所扮演的「前哨者」與「中介者」的角色。

「鮑克蘭先生的臺灣壯遊」特展共有五大展區,「鮑克蘭女士的田野行跡」透過照片及地圖呈現鮑克蘭如何透過移動留下跨越地域的研究行跡。「物件含藏的知識軌跡」則以她蒐藏不同地區的文物呈現她帶有跨文化傳播的理論關懷與比較研究的視野。「田野場域的跨文化遭遇」展現她獨到的攝影眼光,讓攝影並不僅是紀錄事實的工具,而可以凸顯特定的社會現象與人際關係。「發出幽微聲響的檔案書信」藉由公文檔案與書信往來,呈現她在研究過程中的思考與行動,也反映她在民族所學術網絡與制度建構中的關鍵作用。「陽光充足的南臺灣」則揭示鮑克蘭女士退休後仍持續臺南地區平埔族群研究,詳實記錄信仰與文化習俗,展現她對臺灣土地持續而細緻的關注。

本次特展除了以多模態(multimodal)的策展方法呈現鮑克蘭女士田野調查中的文字、影像、文物及檔案與書信等素材外,更運用AI 動態化技術、3D全像投影以及語音合成技術,使靜態照片與物件「活起來」,讓鮑克蘭女士透過當代技術發聲(Voicing)!

「鮑克蘭先生的臺灣壯遊」特展將於11月24日上午10時舉辦開幕活動,當天特別邀請神秘嘉賓參與開幕式。民族所博物館誠摯地邀請各界朋友一起認識這位用一生展現其對文化探索熱情的人類學家與民族誌學者。

「鮑克蘭先生的臺灣壯遊」特展開幕活動

時間:2025年11月24日(一)10:00-11:30

地點:中央研究院民族學研究所一樓大廳

10:00 開幕致詞

10:10 策展人說明策展理念

10:20 文物捐贈感謝儀式

10:30 特邀嘉賓座談

11:00 策展人導覽

展覽訊息

策展人:林文玲(中央研究院民族學研究所研究員)

展覽期間:2025/11/24-2027/05/24

開館時間:每週三、五、六9:30-16:30

導覽預約及參觀聯絡:陳小姐,02-2652-3382,mioepj@gate.sinica.edu.tw

展覽地點:中央研究院民族學研究所博物館(台北市南港區研究院路二段128號)

相關圖檔

回上一頁